カタカムナ第58首は、いきなり「全体まとめ:サイドA」から

はじめちゃいます。

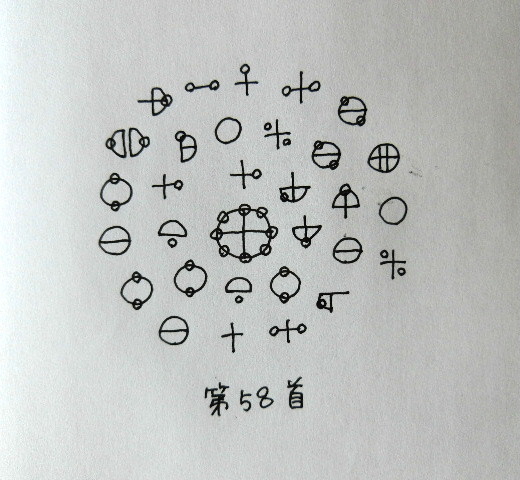

◆カタカムナ第58首を詠む

声に出して音を響かせイメージしましょう☆

【カタカムナ第58首】

オホトタマ タマル アハチホノサワケ

このウタ…なんとなく現代日本語からも意味を読めちゃいませんか?

そして、その示しは日本神話のままなのです。

①カムナ マニマニ~神御名

⇓

”神名のままに”

(神の御名 そのままに)

と、私の中では意味が見えてきたのです。

んで、この先を読み進めても意味がちゃんと通じてる=通るんだよね。

そこに示されていたことは

私が追っている「日本語の音のつくりの謎」や「日本の神々の不思議な名の謎」に

1つの答えを示してくれているかのような内容だったんです。

②カミワケノウタ

「神わけのウタ」とは?

私はさっそく、古語辞典で「わけ」を引いてみたのです。

⇓

古語辞典によると「わけ」とは、

”故(わけ)=素性・由緒・由来”とあったのです。

つまり、日本の神々の「御名」とは

”そのままに→ その神の素性を示している”わけです。

そかも、それは 「ウタ」になっていると…

「ウタになってる」…カタカムナの80首の歌々が

神の名とその神の素性を示しているということか?

それとも日本の神々の御名とは本来唄うように詠む・呼ぶべき

音の響きとリズムを持っているという事だろうか?

③オホトタマ タマル

ここは難解で古語からのイメージもすんなりは湧いてこなかった…

のですが「オホトタマ」を検索してみると

検索候補(類似語?)に「音霊・オトタマ」と出てきたのです!!

”神の名の音の響き”に、やはり特別な意味・意図があるわけかぁ。

その音の響きが、アマ界~カム界に響く壮大な歌の調べに作用している、とか。

更に「オホトタマ」を私は最初に「オオトタマ」と現代日本語感覚で読み

その後、こう変換したのです。

⇓

”オオミタマ=大御霊”

御霊=神霊、祖霊、霊威(霊魂の敬称でもある)

では、「大・御霊」とは何を示すのか?

ここで「オホト」の「ト」が活きてくるのです。

御霊が重合し大きく纏まったもの。

八百万の神々の「神霊の総体」といったイメージ。

それが「タマル」=珠として存在する、溜まる(=集まり、積もる)

~アハ地があるって云うんです!!

⇓

④アハチ ホノサワケ

私は最初「アハチ」と「ホノサワケ」を別々に調べてました。

古語辞典を「アハ」で引いてみると

⇓

「アハ」=多く、深く

ということはオホトタマ(音霊~大御霊)がタマル(溜まる~珠として存在する)

「アハの地」…それが「ホノサワケ」だと。

「ホノサワケ」ってどこや?

と思い、さっそく調べてみると、

”アハチホノサワケ=淡道穂之狭別”

が出てきて、なんと!

イザナギ&イザナミが国生みで生んだ大八島の最初の島のことだったのです。

「淡道穂之狭別島」とは「淡路島」のことだといわれています。

淡路島は国生みの第一島であり、

島国日本の島々の中でも「特別な存在」らしく

国生みの基盤「胞(え)」なのだそうです。

更に「別(わけ)」が持つ意味に注目!

人名に使われる「別」が当てられ擬人化されてり

島でありながら「神」でもあるのです。

こうして58首を詠んでみると

「淡路島」という場所がとても神聖で特別な地な気がして

私が思ってた以上に「何かある」ようなのです。

「国生み=クニ生み」の基盤にして「胞」なので

物質・現象的に何かあるはず…

というサイドAの読みを踏まえて

カタカムナの音の響きからの解読をスタート!

(つづく)