カタカムナ文献(歌)の解読をしつつ、

どうしても文字の形状・構造・法則性が気になり

【Semiotics】面からも追っている私です。

カタカムナ文献(全80首の歌)の内容を追っていると

どうやら「現象界の成り立ちをミクロな目線で追っている」ってことはわかる。

はじまりが潜象界の根源の力で、それが現象化に向け

「ヒ・フ・ミ・ヨイ」と変還していくわけでしょ~

そこで私はカタカムナを「物質のはじまり」から探っていくことにした。

カタカムナが説く世界を理解したくとも

「私の知っている範囲で私の理解できる範囲」に限られてしまうので

できるだけ今の自分の知識を外側に持っていく方向で…

と、最近の私は「ゆっくり解説動画」でミクロの世界を学んでおります。

⇓

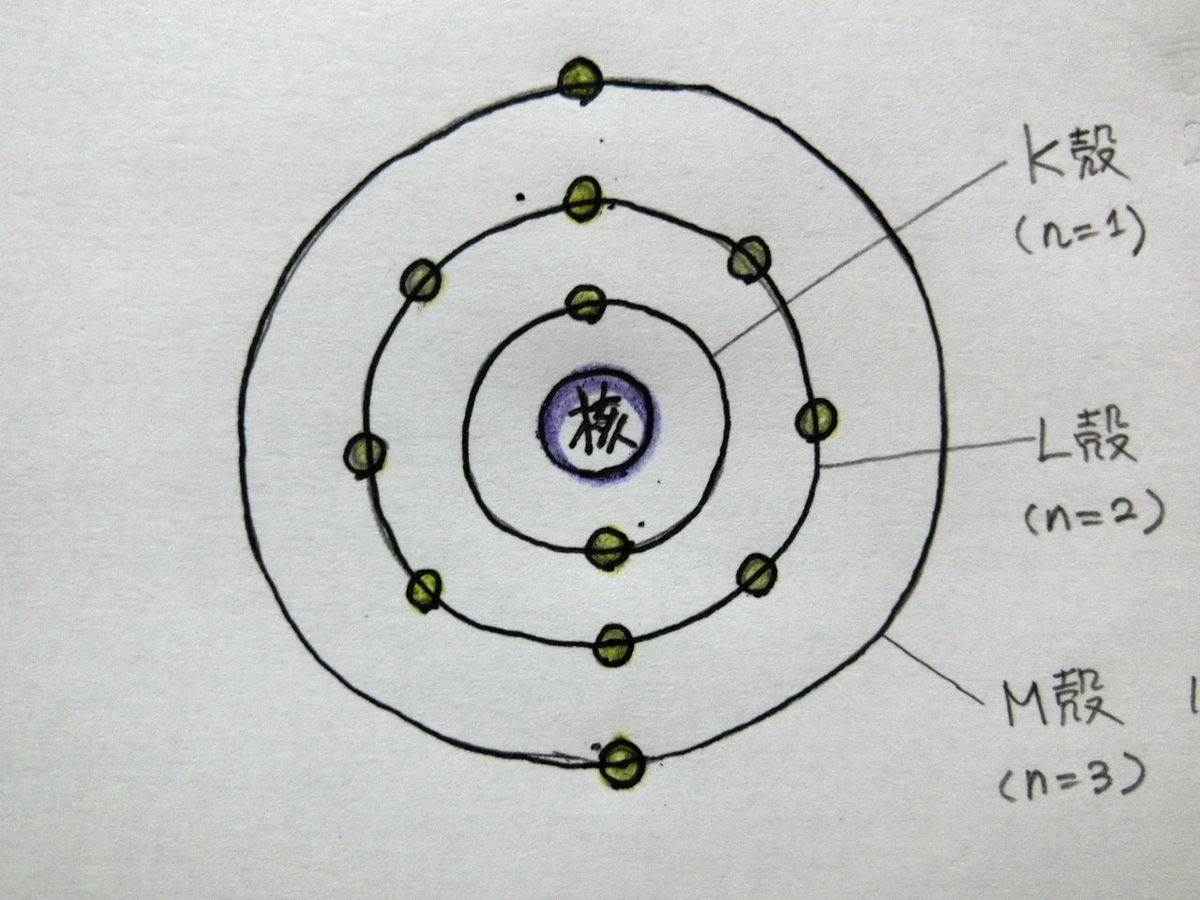

そこでまず、こちらを見ながら「はっ」としたわけです~

もう、このサムネだけで「カタカムナ文字」や~

「ヤタノカガミ」図や~ってなったわけです。

神聖幾何学だと「3」と「6」が基本となり

カタカムナ文字は十字と八方位が基準なので「謎」だったのです。

何からきてるのかな~って。

んで、カタカムナは生命体を構成する最小のマリを「イ」としてますよね。

「イカツ=電気粒子」なので、ボーアの原子モデルを見て「あ!」となった。

カタカムナ人は超古代時代にして既に

「ここまで見えていたのではないか?」と思えたのです。

原子に核(ミナカヌシ)があって

そこに「イ粒子」がどうやって纏まっているか?

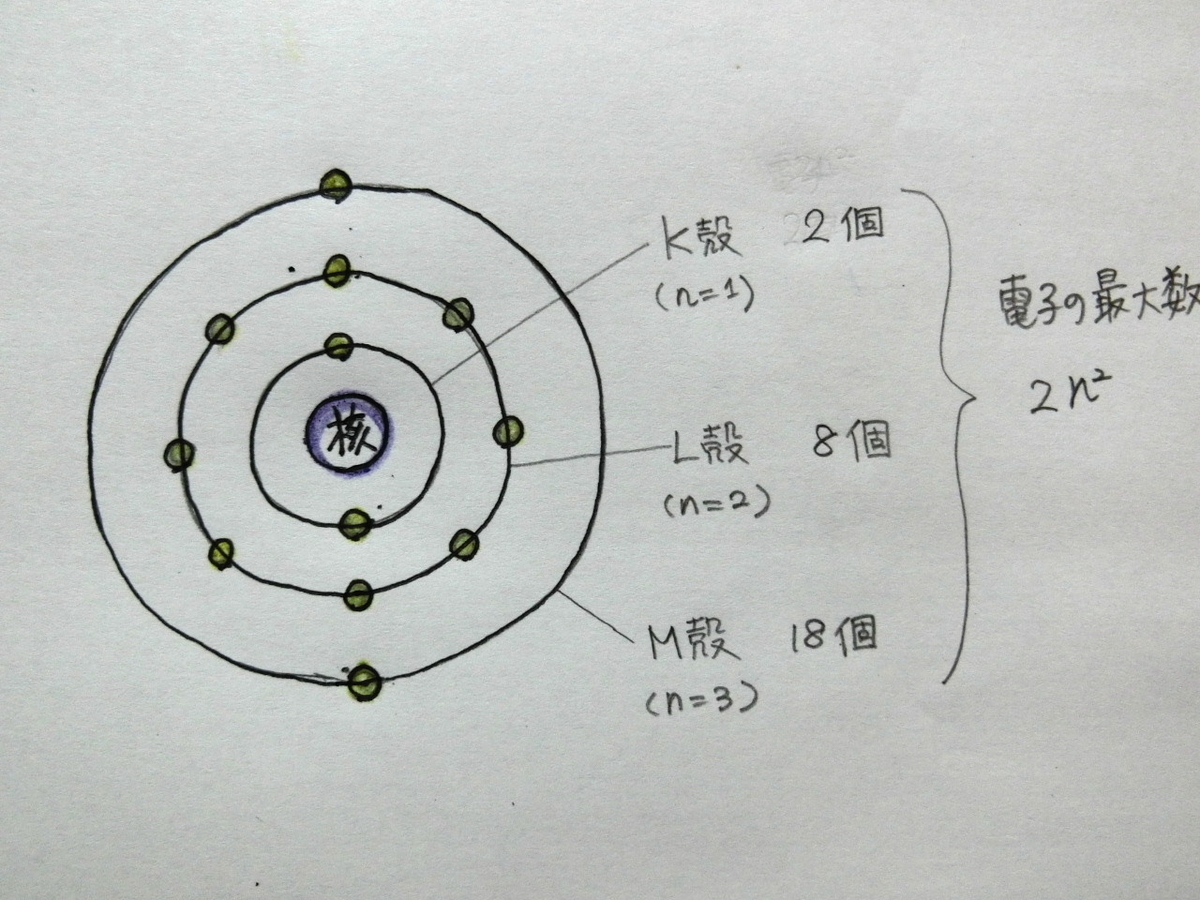

L殻に注目してほしい⇒もうカタカムナのヤタノカガミ図や~

んでな、ボーア原子モデルから電子の位置を「電子軌道」=電子雲・確率雲で

見ていくと「イモ」って言葉の意味がよく分かってくるのだよ!!

だからカタカムナ人は「イが藻のように漂う粒子」だと知っていたんじゃないかと。

しかも原子核に対する「安定形状」まで知っていたんじゃなかろうかと。

それに、ここからはじまって

結構がっつりと繋がってくるのだよ~(若干怖いほど)

あと、ずっと詳しく言及するのはずっと先になるかもしれないが

カタカムナ文字が複数音を1文字で合わせ表記する時に

抱いていた疑問の「解」として

「カタカムナ人は3つ目の眼を持ち、

この世界を我々より高次元的に見ていたんじゃないか?」

と思えてきたのです。

イメージ的に「位相幾何学」の視点で見えていたのかな?と。

我々が3次元認識している空間は

- ソコ(膨張~アワ)

- ソギ(収縮~サヌキ)

- シマ(流線~ナミ)

- マリ(粒子~ナギ)

の性質と力の変還作用によって

粘土のように常に練り転がされ変形しているのかもしれません。

そんで出来るだけ「複雑な形」を目指しているのかもね。

つづく