この神は興味深いことに「日本の地のどこに坐しているか」が明記されている。

古代の智を追い→古代日本の智により強く興味を惹かれ、日本語のヒビキの神秘構造とウタ詞文化にある秘術に触れ、今は神名・地名に隠された「叡智」を探るために「古事記」の解読に挑んでおります。

では、解読の続きへ。

故 尓して伊耶那岐命 詔たまはく、

「愛しき我がなに妹の命を、子の一木に易へむと謂ふや」とのりたまはふ。

御枕方に匍匐ひ、御足方へ匍匐ひて哭きたまふ時に御涙に成れる神は、香山の畝尾の木本に坐す、名は泣沢女神。

(「古事記」より)

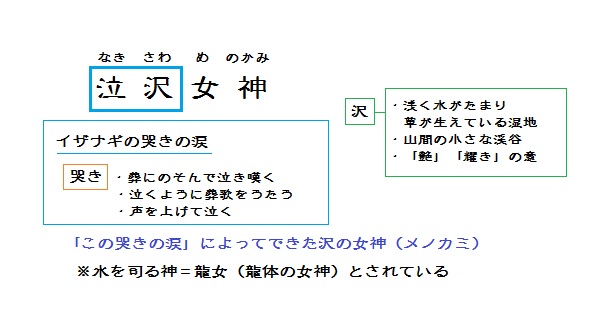

哭き(なき)たまふ時に、御涙(みなみだ)に成れる神

=泣沢女神(なきさはめのかみ)

更にこのイザナギの哭きの涙から生まれた神は「奈良の天香久山」の畝尾(小高い地形を指す)の木本に坐す(います)と「在り処」が明記されているのです。

⇓

確か…カタカムナ文献を守る仙人と楢崎氏が出会ったのも奈良の山だったような…

非常に重要な「水の女神」だと思いますので「泣沢女神」の神名を読み解いてゆきたいと思います。

⇓

哭きの涙が香山の畝尾の「沢」となり、地を潤しているのかもしれません。

しかし「澤」の字の成り立ちを調べてみますと…「泣沢女神」はただ死を嘆き悲しむ「悲しみの涙沢」の水神では無い様なのです。

⇓

私はそもそもこの場面のこの女神を「地上大洗浄の大洪水を司る女神」だと思うておりました。人類に終わりとはじまりをもたらす洪水の女神かと。。。

しかし、「哭き澤」の女神は嘆き悲しんで哭くだけではなく、その「葬・死」の悲しみをもたらした罪人を手繰り寄せ…たぶんこの先のイザナギ命の成したことと同じように「死を与える」悲しみと怒りの情念の水の沢神のようです。

つまり、嘆き悲しみの哭き声(声音・葬歌)+涙(体の内から湧きでた感情が籠った水)が⇒罪人を死体の元に手繰り寄せる力を持った水として地に湧きでてくるってことですよね。

山・土というのは「造化機関」としての「生成化育」だけではなく、「死を受け入れ」死にまつわる情念も司っているわけですな…山が怖い理由がちょっとわかっていきた。

(つづく)