第四の嶋は現・九州や~

こちらも非常に興味深い「姿・形」しております。

古代日本の叡智に触れる為、奔走中の私です。

古代日本語~日本語のヒビキの神秘構造に触れ、今やっと「古事記」の解読へ~

では、隠岐の三つ子嶋の次の嶋をみていくで~

⇓

次に筑紫嶋を生みたまふ。此の嶋も身一つにして面四つ有り。

(「古事記」より)

筑紫嶋(つくしのしま)も身一つにして面(おもて)が四つあるのです!

伊豫の二名嶋(現・四国)と似てますね。

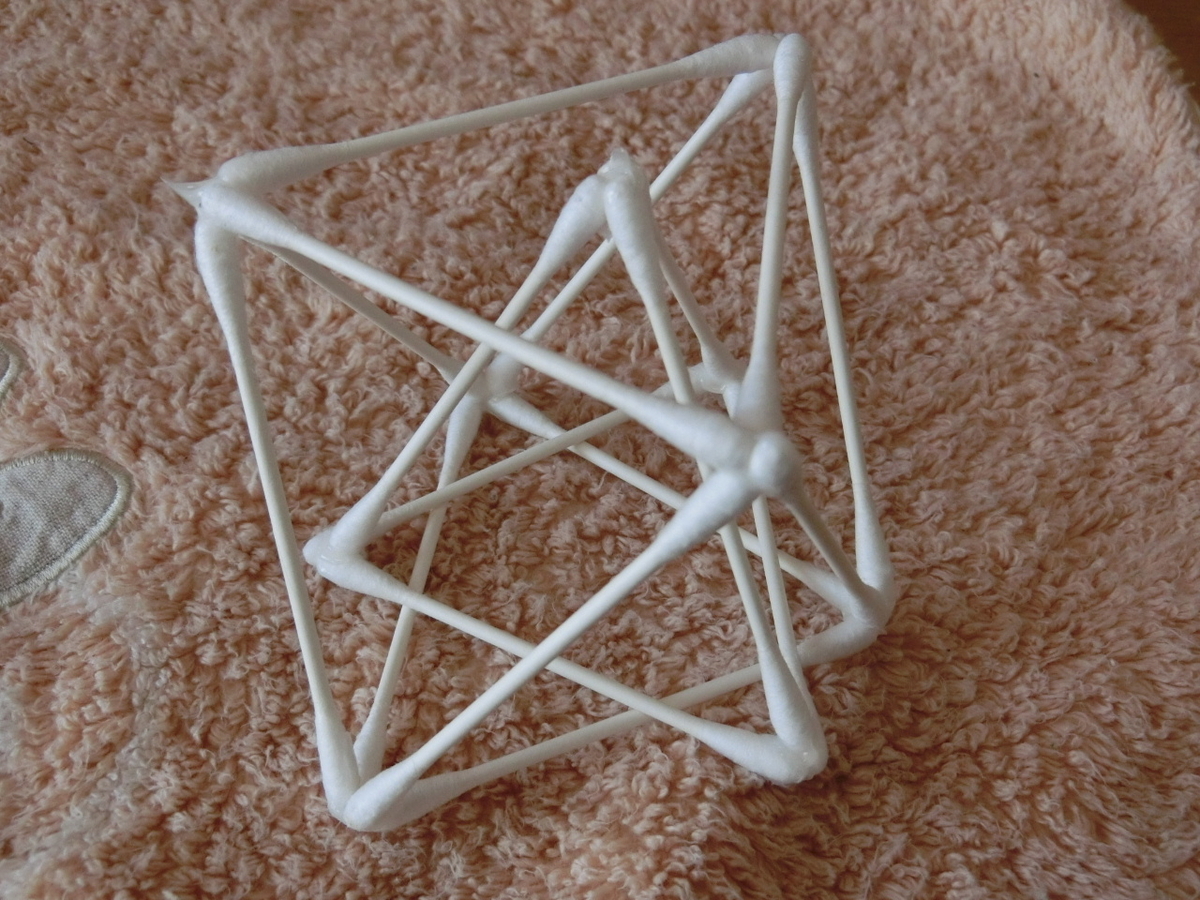

正四面体というよりは、私としては「嶋・国=物体・有形・生命体」というエネルギーがとても固く重く結合した塊というのは基本的に正八面体(構造)の上半分部分が現象として現れたものなのだと思うております。

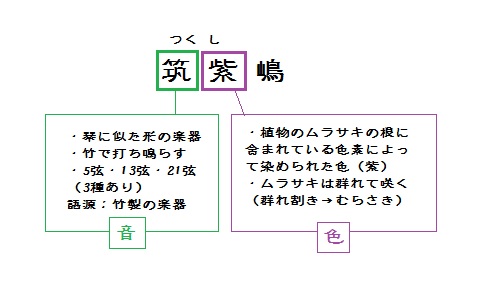

では、まずは「筑紫(つくし)」という名・詞が示すものを読み解いてまいりましょう。

⇓

「筑紫」とは、

- 神聖な「音」

- 神聖な「色」

という「神聖なヒビキが音や色となって現象化する」ことの示しではないでしょうか。

注目すべきことは、アマ界(この現象界)を満たす神聖なヒビキ(振動・振動波)というのは「竹」や「ムラサキ」が示すように「植物(地の生成)」によりもたらされるということなのです。

なんとなく「植物文明界」に行った異世界体験談の信憑性増した気がする。

(つづく)