進み具合が「鈍足」ですが、カタカムナのウタの示しの解読にのめり込んでる私です。

第42首の内容に腰を抜かす”気づき”を得まして、

今まで以上に興味・関心をそそられております。

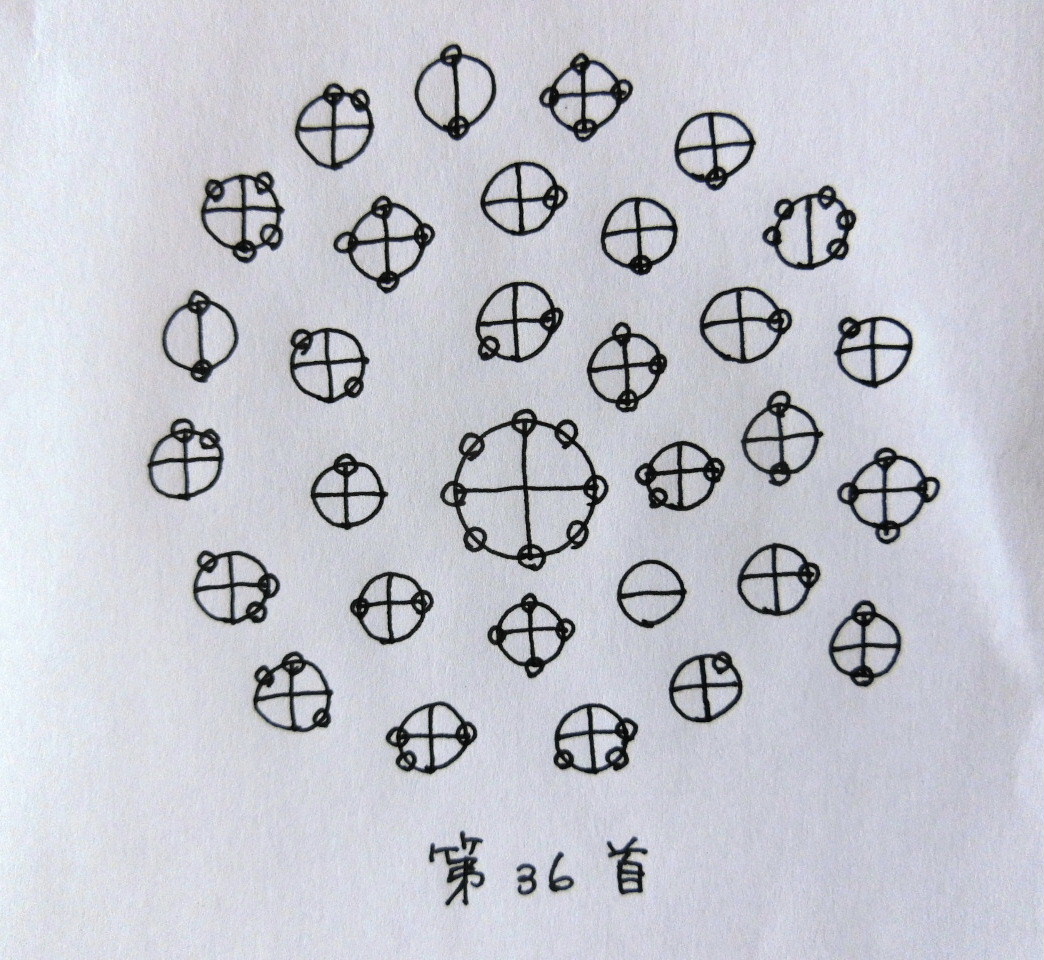

◆カタカムナ第36首を詠む

声に出して音を響かせイメージしましょう☆

【カタカムナ第36首】

オホトノヂ アメノミクマリ クニノミクマリ

ツラナギメグル トヨツラナミ

「カタフトムスヒ~クニノミクマリ」まで一気に行きたいところですが

ちょっと長いし「カタフトムスヒ」大事なんで前半・後半に分けました。

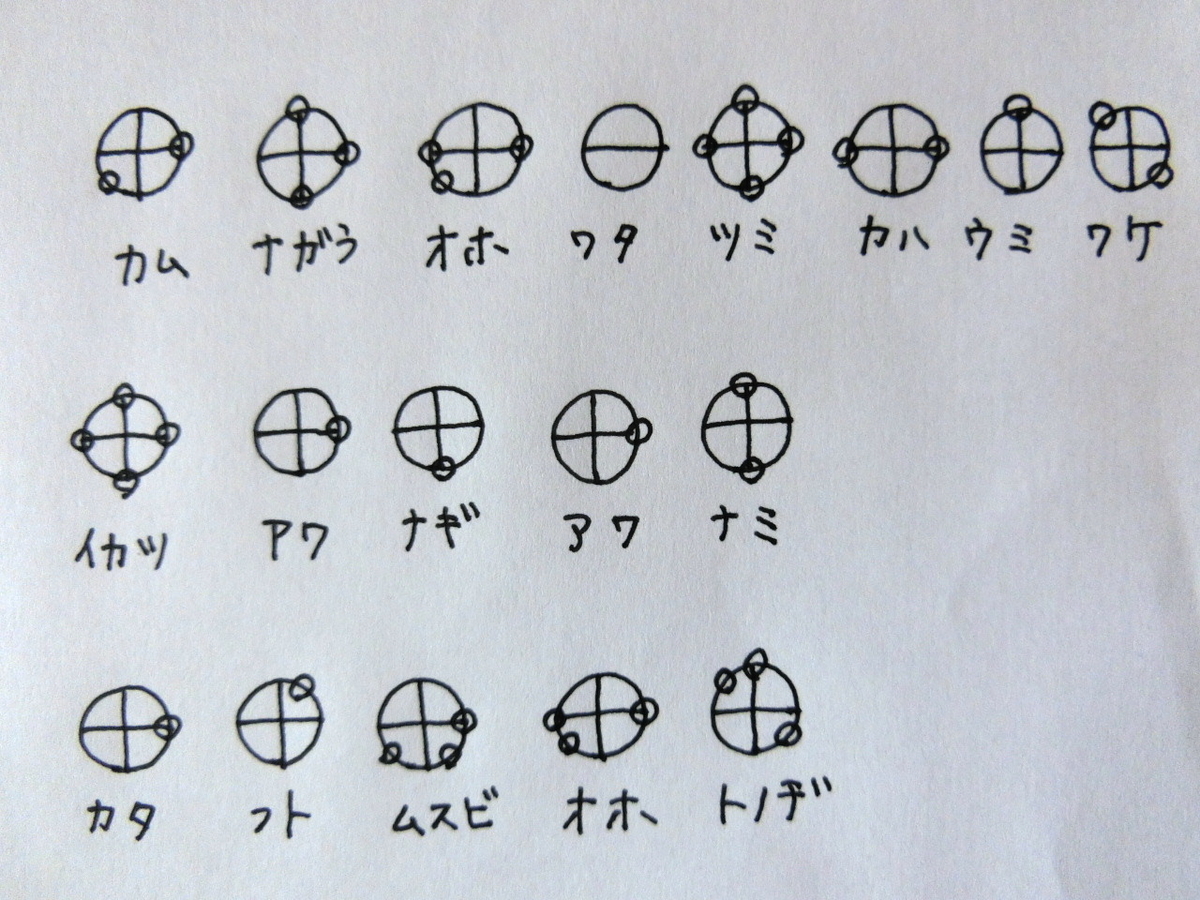

◆一音一音の示し

「カタフトムスヒ」

- カ(根源の力、ちから)

- タ(分かれ出る、独立発生)

- フ(増える、2つ、負)

- ト(重合、統合)

- ム(無、無限の、広がり、六方環境から)

- ス(進む、一方へ進む=方向性を以って進む、透けた)

- ヒ(根源から出入、最初のフトマリ、ひとつの)

「オホトノヂ」

- オ(奥深く、広がる、環境、六方環境)

- ホ(ほぐす、正反発生+正反親和)

- ト(重合、統合)

- ノ(時間をかける、変還する)

- ヂ(凝縮、持続的に)

では、ここから音を纏めて「ことば」にして解読を

◆カタフトムスヒ とは

カタカムナ文字の表記を見ると

「カタ」「フト」「ムスヒ」で音がまとめられております。

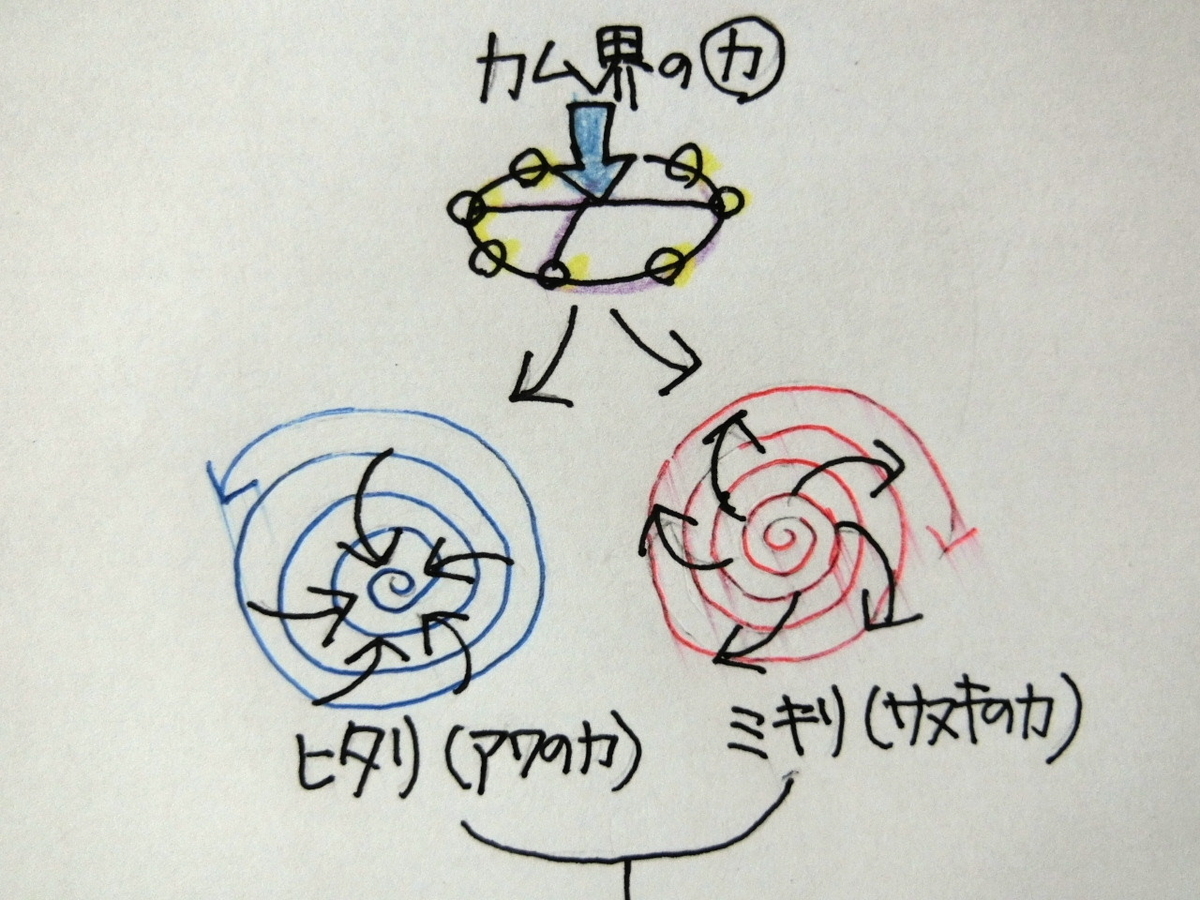

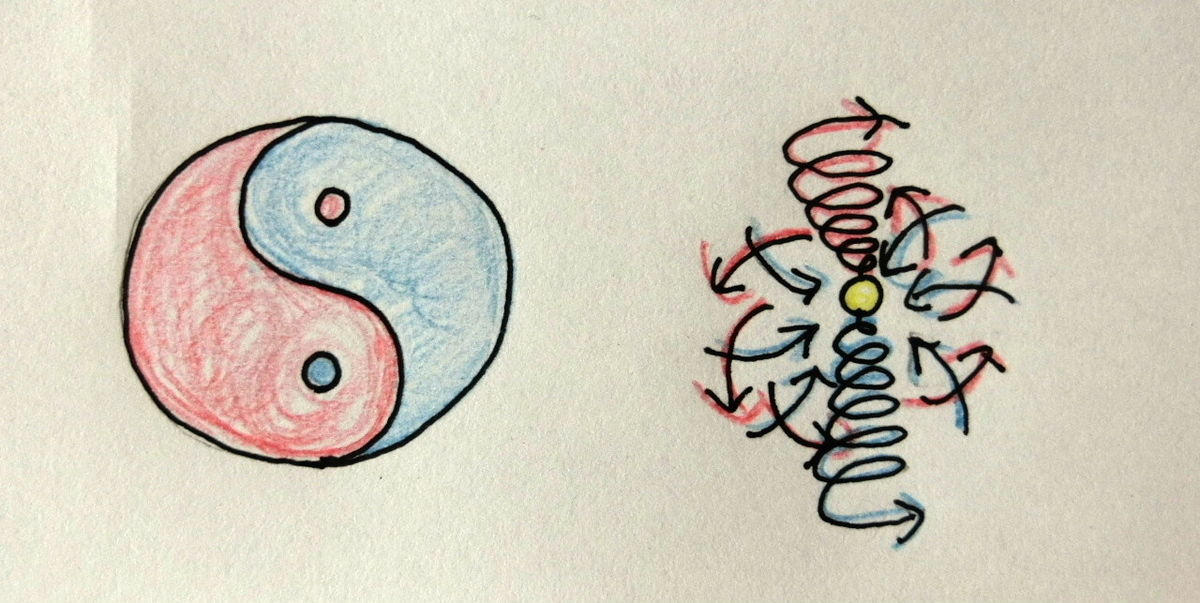

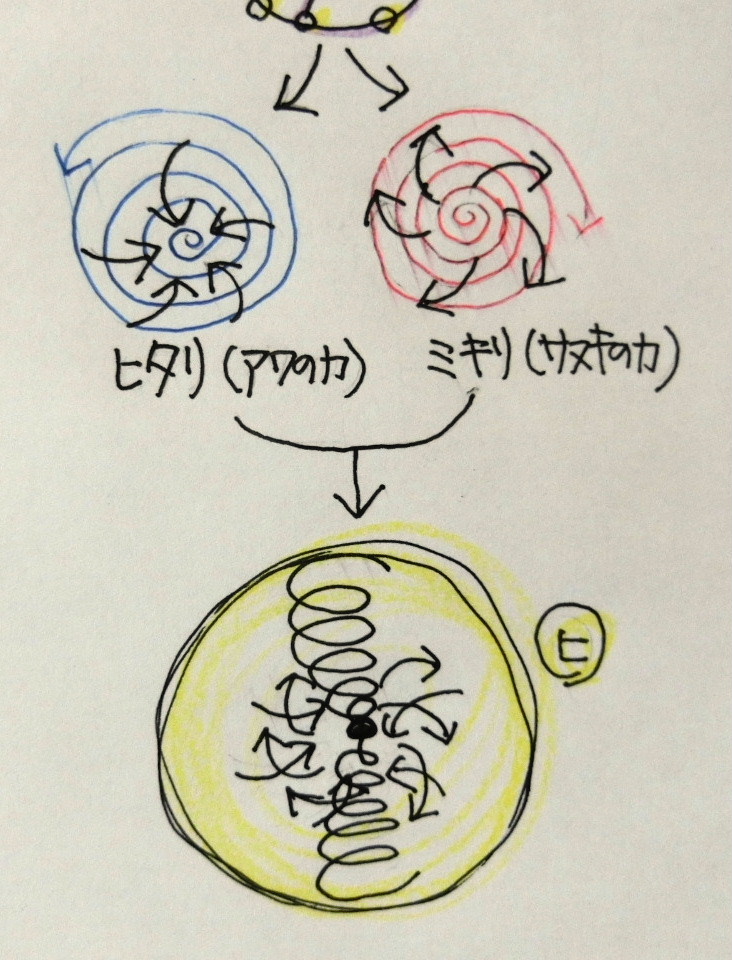

- 「カタ」=根源の力が(サヌキ・アワの力として)分かれでて

- 「フト」=2つが重統合され

- 「ムスヒ」=「ヒ(粒子)」を発生させる

⇓

⇓

2つに分かれ出た力が、引き合い1つの纏まりになったのが

アマ現象界に生成力として発生した根源の力の変還「ヒ」粒子

※今のところの私の理解と映像イメージ

◆「それ」がオホトノヂされ

「カタフトムスヒ」によって発生した

「アマ界に発生した根源力・ヒ粒子」が

オホトノヂされ

⇓

アマ界の現象化の環境(場)に親和重合をくり返し(持続)して「練り込まれ」

⇓

んで、ここが前の部分とどうつながっているかというと

”「カ」から「タ」した「フト」によって

という意味になっているらしいっす(まだ私は漠然とした理解どまり)

※オホトヒワケでそうなるのかな?と今は理解中

そんで、更に次に続く「アメノミクマリ~クニノミクマリ」に成っていくわけです~

(つづく)