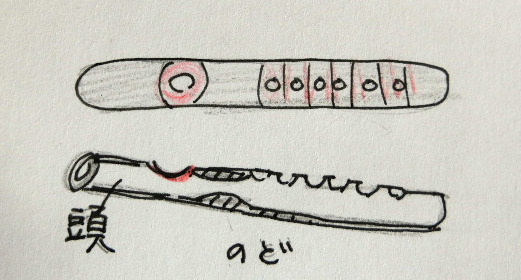

非常に特徴的で面白い日本の伝統楽器「能管」

この「能管」の造り、製造過程がとても興味深いのです。

石笛の高音(高次倍音)を求めての加工であると同時に

私はそこに「宇宙構造を模した造り」を感じたのでございます。

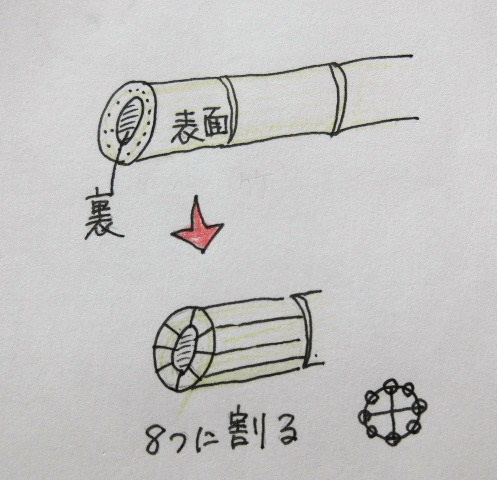

能管の造りで「のど」以上に注目すべきポイントは

”竹の表と裏をひっくり返して創られている”というところ!

表が裏で、裏が表にくるように造られているのです。

⇓

【能管の制作過程】

⇓

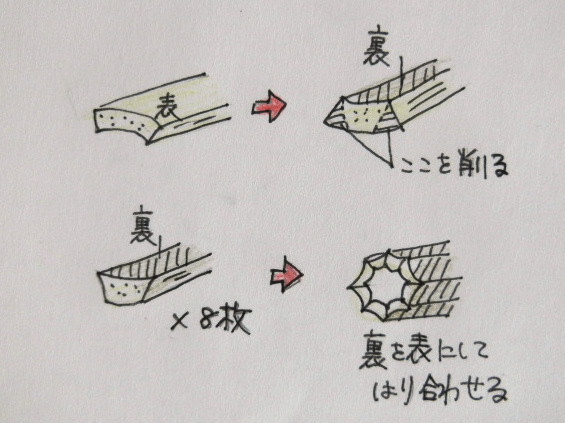

表と裏を逆にして筒上に組みなおせるように扇型の両端を削り

→裏を表側にして8枚を張り合わせる

⇓

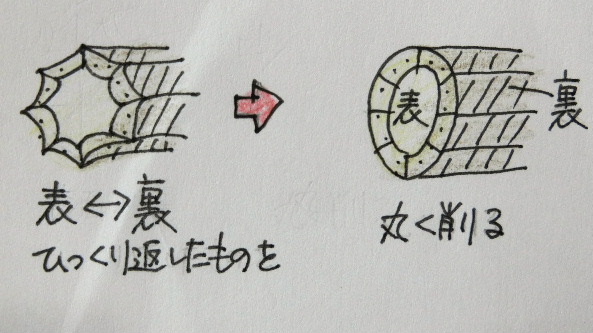

こうして表裏をひっくり返し、合わせた筒を丸く削り「笛」にする。

⇓

竹の表面の硬い繊維面を内側にすることで

より高音+ハリのある音を出すことができる♪

+

更に笛の内側に漆が塗り重ねられ、厚い漆の壁を造り「硬く」して

⇓

「鎮魂・帰神」に使われる石笛の音の響きに近づけているのです。

この非常にややこしく面倒な能管の造り、不思議じゃないですか?

ただただ「高音、高次倍音、揺らぎ」を求めただけじゃない気がするのです。

縄文遺跡で見つかった翡翠の石笛を見た時も

その形状・構造から「宇宙を模したものじゃないか?」

という思いが湧きてきたのですが

⇓

能管の造りを見ても、やぱり同じことを感じたのです。

裏を表に、表を裏に世界を反転させている。

その反転により生まれた筒中の空間を吹く息はどこに通じているのでしょうか?

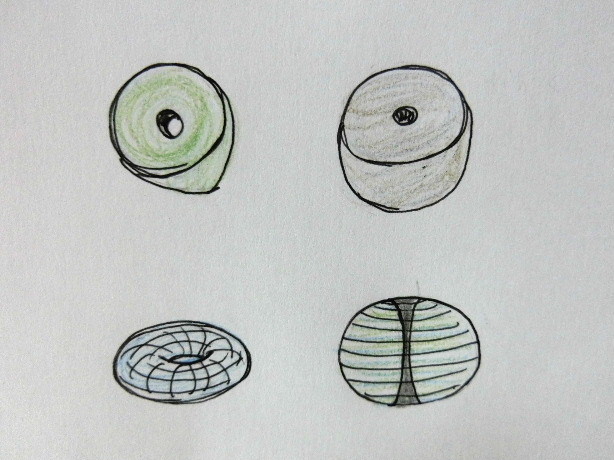

クラインの壺に繋がる「宇宙構造」を知っていて

それを模して造られた笛なんではないでしょうか?

その目的は「生命を宿すこと」かも。

クラインの壺 サイズM (ガラス製 / 高さ約9.5 cm) Klein bottle size :M Kleinsche Fläche

ちなみに「能」というのは

”超自然的なものを題材とした抽象的な表現を重視”

静の動きに見える舞いに「序破急」と呼ばれる緩急が在り

静なのに動、動なのに静という不思議な表現・空間がそこに創られる。

逆に「狂言」は ”実世界に題材を求めた世俗的な科白劇”で

リアルな表現になってるそうです。

能と狂言ってこんな大きな違いがあることを初めて知りました!

日本人なのに日本のこと実は何にも知らない自分に唖然茫然…

能の「ワキ」と「シテ」が描く世界とは

こちらとあちらを繋ぐ空間創造になっているのかもしれませんね。

⇓

カタカムナでみる日本語の音の示しにしても

日本の和歌・言霊・音霊、言葉を歌う文化にしても

日本人は古くから「この世界の構造、法則、秩序」に気が付いていて

自分たちで「宇宙を模したものを創造しよう」とずっと挑戦・実践・行動してきた民族なんじゃないかと思えてきてならないのです。

日本人の想像~創造力の根源は「宇宙の再現~宇宙の創造」にあるのかも。

(つづく)