現・九州である「筑紫嶋」の各面が持つ名が非常に独特です。

九州はマジで「日・ヒ」と関係の深い地なのかもしれません。

古代日本の叡智や古代からの日本語の音のヒビキに込められた神秘構造にワクワクし、ついに「古事記」の解読に挑み始めた私です。

第四の嶋・筑紫嶋も伊豫の二名嶋と同じように「身一つに面(おもて)四つ」という非常に気になる「形態」しております。「1と4」が重要な数であり示しであるのは間違いありません。

では、続きへ

⇓

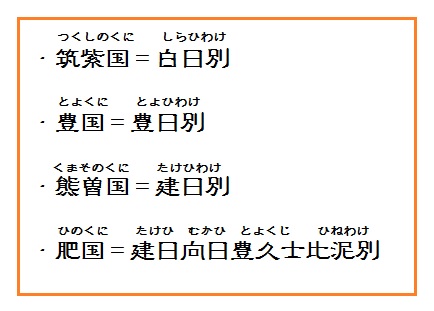

面毎に名有り。故 筑紫国を白日別と謂ひ、豊国を豊日別と謂ひ、肥国を建日向日豊久士比泥別と謂ひ、熊曽国を建日別と謂ふ。

(「古事記」より)

非常に気になる名が連なっております。

筑紫嶋は「日別」の嶋といえるのではないでしょうか。

各面(各国)が持つ名が「何を意味するのか?」

まずは、国名と別名を並べ眺め想像してみましょう。

ひ・ふ・み・よ・い…で「五=イ(生き・イキ・生命・電気素量)」となって現れる、アマの始源エネルギーたる「ヒ」がここで「多様な日に別けられている」ことが読み取れます。

ざっくりと現在の地名を合わせますと、

- 筑紫国(福岡)

- 豊国(大分)

- 肥国(熊本)

- 熊曽国(肥後南部~薩摩)

こんな感じだそうです。

大分が「豊国」ということは…やはり「温泉」が「豊かさ」と何か関係あるのでしょうか?

ここから、がっぷりヨツで「現・九州」=「筑紫嶋」が如何なる地であるかを読み解いてまいりまいと思います~

(つづく)